わたしのエレキ歴

ライトプレーン

ライトプレーン(スタジオミドから)

小学校の頃、ゴム動力のライトプレーンにはまっていた。

滞空時間を競う県大会に出場してからくも優勝を逃した残念な記憶がある。2回の飛行のうち、1回目は1位だったのに、2回目にダークホースの子が飛ばした飛行機が、風に乗ってとうとう行方不明となり、測定不能ということで優勝をさらったのである。

それはともかく、かなりはまっていた。機体を軽くするために、プロペラの軸受けは既製品のプラスチックではなく、わざわざ木製のものを手作りして糸で止めるとか、脚を2本ではなく1本にしてしまうとか、翼に張る雁皮紙にシンナーで薄く溶いたラッカーを塗って空気の抜けを防ぐとか、動力用のゴムにポマードをすり込むとか、人に教わったり自分で見つけたりした秘法を総動員して、日夜ライトプレーンを作りまくった。

おかげで、押入れを開けるとゴム飛行機の山が崩れ落ちてくる、というような状況だったのである。

小作農家の次男坊で海軍あがりの父は復員後に小さな電気店を営んでいた。2階にはオシロスコープをはじめ大層な測定器がずらっと並んだ「電気工房」があって、小さな店ながら電子機器の修理から電子部品、家電製品の販売まで手がけていた。昔の電気屋さんは、なんでもやったのである。

その父は、わたしのライトプレーン狂いが許せなかったらしい。ある時押入れの中身を発見して、とうとうわたしに雷を落とした。「お前は電気屋の倅じゃろう。なんじゃこれは」というわけである。

5球スーパー

5球スーパー(計測器ランドから)

それからのわたしが鬱屈を抜け出したプロセスは記憶にないが、中学校にあがる頃には、どういうわけか半田鏝を手にしていた。

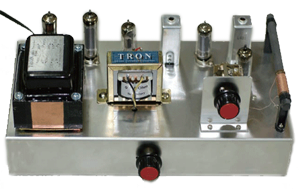

それを見た父は喜んで、いきなり「5球スーパー」のキットをわたしに与えた。当時出たばかりのMT管によるスーパーヘテロダイン方式の最新型AMラジオである。今考えると、父も随分思い切ったことをしたものだ。

その重荷に耐えられずに半田鏝を捨てたかもしれなかったのだが、なんとか作り上げて店の2階で調整してもらうと、ちゃんとラジオになった。父はさぞかし嬉しかったと思うが、わたし自身もそれで「電気」の味をしめた。

オーディオ・アンプ

味をしめて、それからは電気工作に走った。

バーニア・ダイアル(共立eleshopから)

家の勉強机にはピロティ式の本棚が乗っていたのだが、その下の空間にアルミのパネルを張り、そこに何個かのバーニアダイアルやボリュームやスイッチや電圧計・電流計などを取り付けて、学校から帰るとゴソゴソやっていた。勉強をしなくても電気をやっていれば、父にしかられることもなかったのである。

気移りするのにまかせて、いろんなことをやった。HAMの受信機を作ったり、ネオン管を発振器にした電子オルガン、ラジコンの送受信機・・・。

実は、テレビまで作った。作ったとはいってもキットである。その当時、テレビはお客さんが小売店に注文すると、小売店はメーカーに発注する、メーカーは部品一式と回路図を小売店に送る、小売店はそれを組み立てて製品としお客さんに渡す、という方式であったらしい。その組み立てを、こともあろうに中学生のわたしがアルバイトでやることになったのである。

大量の部品を所定の位置に固定して、必要な長さのコードを切ってひとつひとつ半田付けしていく。半完成のボードなどというものはないから、いまパソコンを自作するよりもよほど大変な作業である。そのバイトのおかげで、自分で言うのも口幅ったいが、半田付けの技術はプロ級になった。

中学2年の時、店の取引先から巨大なスピーカーボックスを引き取ってきたのが、行き場がなくて家に持ち込まれた。縦横奥行きがそれぞれ1メートルほどの箱に、30センチのスピーカーがついたままである。

これを貰い受けてウーファー(低音用スピーカー)として使い、16センチのスピーカーを2個スコーカー(中音用)として追加し、ツィーター(高音用)を2個手作りして、5スピーカーからなるステレオ・システムを制作した。それぞれのスピーカーごとにつけた専用のメインアンプと、分配器つきプリアンプの合計アンプ6台で構成した、ばかばかしく大げさなシステムであった。ツィーターはボウル紙のホーンをカシュー塗料で整形したもの。

一式を夏休みの自由研究か何かで学校に運び込んだところ、「どうせ、店の人に作ってもらったんだろう」というような目で見られて、全く注目を浴びなかった。

父はその年の秋に入院先の病院で他界したが、息子の制作したステレオを完成まで見たかどうかは定かでない。

トランジスタ

高校に進学したのは昭和38年(1963年)東京オリンピックの前年である。

日本初のトランジスタ・ラジオTR-55はその8年前に東京通信工業(現ソニー)から発売されているが、アマチュアの間ではトランジスタはまだ高嶺の花であったし、不安定だとか雑音が多いとか高周波には向かないとか理由をつけて、しばらくは真空管時代が続いていた。

なにせ、今は汎用のトランジスタ1個が10円するかしないかというのに、当時は数千円もしたのである。

高校にはいった頃には、やっと手に届くようになって、プリント基板にトランジスタを半田付けして何かを作って遊んだような記憶はあるが、ほかに楽しいことがたくさんあったせいか、その当時の印象は極めて薄い。

薄いうちに、大学にはいり、そこではさらに楽しいことがいっぱいあって、しばらく電気工作からは遠ざかっていた。

オーケストラの部室

大学にはいったのは昭和41年(1966年)である。

楽しいことの筆頭は、オーケストラでの活動であった。

60年代後半は大学闘争の時代である。キャンパスに機動隊がはいり、学生は無期限ストに突入して校舎をバリケードで封鎖、さらに機動隊による封鎖解除・大量検挙というような状況が続き、入試が中止されたのは69年であった。

わたしも一人のその他学生として走り回りながら、権力とか権威というものがどういうものかという空気を嗅ぎつつ、オーケストラ三昧の生活を謳歌していた。時間は大いにあったので、学生会館の3階にあった部室にパイプオルガンを作るつもりでその台座をレンガで立ち上げた。

大岩さん

オーケストラの先輩でフルートを吹いていた大岩さんは、物理学科の助手をしていた。

アンプを作っているのを見て、「君、オペアンプって知ってる?」などと、わたしの昔味をしめた経験に油を注ぐような話題を、いろいろと持ちかけてくれた人である。

「オペアンプというのは、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスがゼロ、増幅率が無限大、というもので、フィードバックのかけかたを調整してアナログ・コンピュータに使うんだ」

「オペアンプのICが出ていて、簡単に利用できる」

「これをこう使うと、デジタル素子としても使える」

「こうつなげば、フリップフロップにもなるから、記憶もできる」

「これからは何事もデジタルの時代になるよ」

「音楽なんかもデジタルで記録するようになるはず」・・・・

めちゃくちゃ面白い、というわたしの顔色を読んで、大岩さんは「君、物理学科(後で考えると計算機センターだったかもしれない)の助手になる気はない?」ととんでもないことを言って、とある研究室の先生のところへ連れて行った。

わたしは大学に入学して以来、線型代数とか幾何学といった要するに数学が大の苦手になってしまい、物理学などはもっとも縁遠い世界なのである。

先生からそこで伺った話は、「自分は古代ギリシャの音楽の譜面を入手した。コンピュータを使ってその音楽を復元したい。そのために、音楽とコンピュータに興味のある助手がほしい」ということのようだった。

面白いお誘いではあったが、どうもその先の展望が見えなかったのと、前記のような事情でそのお話は丁重にお断りした。

理化学研究所

にもかかわらず、その後も大岩さんはなにかとわたしに声をかけてくれた。

次に連れて行かれたのは、和光市にあった理化学研究所である。大岩さんを含めて3名の研究員がいて、電気コードがのたうち、ラックが林立し、脇にミニコンのTOSBACが転がしてある室内で、ある実験データをとっていた。

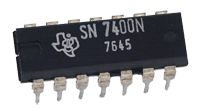

デジタルIC

これを機に、わたしの興味はアナログからデジタルに移った。

タイミングのよいことにその直後に、ロジックICが秋葉原へ行けば買えるようになり、何百円か出せばNANDゲートの回路が4個はいった14ピンのTTL ICが手に入るようになった。理研ではロジックをすべてトランジスタで組んでいたので、ものすごい変化である。

ブール代数

そんなことをして遊んでいるというのを聞きつけて、数学科に在籍していた先輩が、「論理回路をやるんだったら、これを読んだら?」と英文の教科書をまるごとコピーしたのをくれた。「Boolean Algebra」という表題で、残念なことに著者を失念したのだが、大変読みやすい本であった。

必要にフィットすると、どんなに難しい理論でもストンと理解できるものである。ブール代数自体はそんなに難しいものではないので、論理回路で悪戦苦闘を楽しんでいた身には、それまでの自分なりの思考過程がすっきりと整理できて、まさに目からウロコの書物であった。

カウンタ

必要にかられると、とにかく否が応でもステップアップする。

なんとか大学を出て、都市環境研究所で仕事をはじめた頃に、都市工学の川上秀光先生が東京近郊のどこかで住民を集めて今でいうワークショップのようなことをしておられた。

そこで、「賛成、反対などの票数がリアルタイムでみんなにわかるような装置が必要だ」ということになったらしい。匿名で時々刻々。それぞれの参加者が手の中にスイッチボックスを持っていて、どれかのボタンを押すと、赤が40票、青が25票、白が10票、あっ今赤が少し減りました、といったように表示してくれるというイメージで、「君、そういうの作ってくれる?」というのが先生からのオファーであった。

日ごろ遊んでいる電気工作が、自分の仕事に役立つとあっては、張り切らざるを得ない。しかも、ブール代数を勉強したばかりである。

さっそくアクリル加工の業者さんにスイッチボックスを大量に作ってもらい、大型のLEDの表示板とコード一式にカウンタをまとめてアタッシュケースにきれいに収め、リアルタイム票数自動計測装置セット一丁上がりである。

このカウンタは、それぞれユニークなアドレスを付されたスイッチをスキャンして、押された数を合計するという単純な機能のものだったのだが、これをロジック回路で実現した。できるだけコードの本数を減らすように苦労したことを覚えている。

電卓の自動運転

この頃、いくつか、いわゆるプログラマブル電卓の世話になった。

金沢都市圏の地区別の人口動向を飽和曲線に回帰させて、そのパラメータとそれぞれの土地条件との関係を数量化分析するという力仕事をやっていたときのことである。

知り合いのシンクタンクに「コンピュータ」があるというので、それを使わせてもらいに夜毎通った。どこのメーカーか忘れてしまったが、国産で大きさはいまのA2版プリンタくらいの卓上型。できることは、シーケンサ付き電卓のようなものにすぎなかったが、出力が専用紙にプリントされて出てくる。

当時としては、涎が出るほど便利な機械だった。

票数カウンタをロジック回路で作ったばかりである。そうだ、次は電卓の自動制御装置を作ってみようと思い立った。

電卓を分解して、それぞれのキーのところに接点を残しながら小さなリレーをつなぐ。これが入出力となる。それを、記憶装置のついたシーケンサで制御する。理研の人たちに習ったモジュール化とユニバーサル基板の考え方を駆使して一心不乱に取り組んだ。

設計図を描いては書き直し、ついには事務所の隣にあった印刷屋さんにお願いしてプリント基板のマスクを透明フィルムに印刷してもらい、専用の基板のエッチングまでして、毎夜毎夜ラックの中を埋めていく作業を続けた。

当時住んでいたのは、文京区本郷6丁目にあった本郷館という、木造3階建て部屋数70、北原白秋が学生時代に住んでいたという古い下宿家である。一癖も二癖もある人たちが集まって和やかなコミュニティをつくっていた。

わたしの部屋は2階の角部屋の10畳間だったが、ベッドとコタツと小さな冷蔵庫、それに回路用のスチールラック、作業台、机が雑然と置かれ、その間を電気コードが這い回り、その上にチラシや新聞や本やその他の書類がばらまかれていて、まさに足の踏み場もない有様であった。

そこで生まれた電卓の自動制御装置が、なんとか稼動したことは覚えているが、実際に仕事に役立てたという記憶は残念ながらない。

その頃に苦楽をともにしたシンクロスコープは、捨てられなくていまだに我が家の押入れに入っている。

マイコン

ところで、東京の地下鉄丸の内線本郷3丁目の駅を出たところに、「麦」という名曲喫茶がある。そこはわが大学オーケストラのメンバーおよびそのOBたちの溜り場となっていた。

電卓の自動制御装置を作っていた頃、麦でコーヒーを飲みながら「実はこんなことをやっている」という話をしたら、卒業して日立製作所に勤めていた桐生先輩が、こうアドバイスしてくれた。

「ええ? そんなものをワイヤード・ロジックで作ってるの? マイクロ・コンピュータを使えばプログラムだけでなんでもできるよ」

ワンボード・マイコンH68/TR(Wikiから)

次に麦で先輩に会ったときには日立が77年に発売したばかりのH68/TRというマイコンボードを持参されていて、行きがかり上購入してしまった。たしか、10数万円だったと思う。その後耐乏生活を強いられたに違いないが、その画期的な体験はそれを補って余りあるものだった。

LEDを一定間隔でチカチカさせたり、整数の四則演算をさせたりと、することは他愛もないことであったが、プログラミングによってどんなロジック回路にも変身させられるということが面白くてしかたなかった。

H68/TRはモトローラ社のMC6800(のセカンドソース)というCPUをベースとしたものだったが、それとは違うインテル社の8080というCPUを買ってきて、一から新しいマイコンボードを作ったこともある。中古のテレビを改造して出力装置としてつないだりもした。

東芝の開発部門に勤めはじめた友人が、東芝がフォードの車向けに開発したという12ビットのマイコンボードをプレゼントしてくれたこともあった。これも少しいじりはしたものの、プログラムのマニュアルが本物のコンピュータを使うクロスアセンブルを前提に書いてあって、ちょっと手に負えなかったのが情けない思い出である。

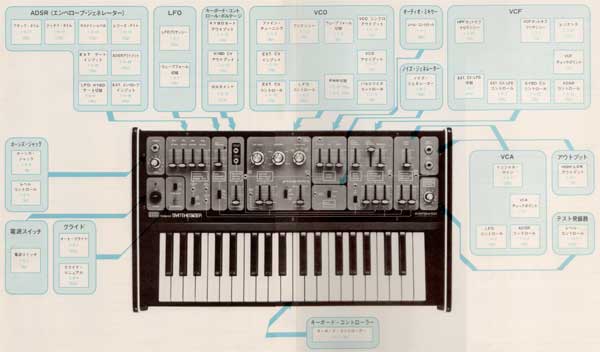

RAM

通巻第3号の78年4月号から2年か3年連載をつづけ、後半ではマイコンを使ったアナログ・シンセサイザーの自動演奏装置の製作記事を書き、終了後には他の著者も参加して、マイコン・ミュージックの単行本を発刊するに至る。

ローランドのアナログ・シンセサイザーSYSTEM100

(取り扱い説明書から)

ときどき編集室を覗くたびに、いろいろな刺激をもらった。

もともと執筆者を含め編集メンバー自体が無頼漢ぞろいで、編集室は梁山泊みたいなところだったから、人間的な刺激も大いに享受したのであったが、マイコンについても目を見張るような経験が多かった。

当時は珍しかったハードディスクをどこかから持ってきてマイコンにあっという間に自前で接続してしまう人がいたり、画像処理を一所懸命やっている人がいたり、Pascalなどの高級言語を移植する人がいたり、かと思うとマイコンで鉄道模型を操縦する人、天体望遠鏡を自動追尾型に変えてしまった人・・・てんでに好き勝手なことをやっていた。

当時は、あいつはソフト派だとかハード派だとか言っていたけれども、実はソフトをやるにもハードに立ち入る必要があったし、ハードをやるにも当然ソフトがわからないと話にならない。要するに、今考える以上にハードに対する壁は高くなかったのである。そのための情報も、それから勇気もふんだんにあった。

いまIoTと言われるけれども、高専や大学の研究室、メーカーの人たちを除けば、外の実世界とパソコンとをつないで何かをしようという人はあまりいないのではないだろうか。

ほとんどの人は、パソコンの内部とネット上で出来合いのアプリケーションを動かしているに過ぎない。ハードをやっているという人も、大半はパソコン自体の組み立てで、それも半製品のボードや周辺機器をアセンブルするだけである。これは70年代の感覚では、ハード派とはいわない。

パソコン自体はもっと大きな可能性をもっている。かつてのハード派であれば、たとえば植木の水遣りからドアの鍵の開閉まで、住宅の一元管理をメーカーに頼らずとも自分でできるはずだし、アコースティックな楽器の自動演奏などはちょちょいのちょいであろう。

ホライゾン

HORIZON

(Vintage-Computer.comから)

わたしなどはラジオ少年あがりだからハード派に流れておかしくなかったのだが、その後いつの間にかソフト派に閉じこもってしまった。

その言い訳はいろいろあるけれども、環境のせいにするとすれば、パソコンが出現し、それを仕事で使うようになったからである。

やや本格的なコンピュータを手に入れたのは、80年前後にノーススター社のホライゾンを職場に導入したのがはじめてであった。CP/MというOSの上でBASICが動き、5インチのフロッピードライブが2つついていた。別途つないだブラウン管ディスプレイが出力装置である。本体の価格は100万円。アメリカで買うと2,400ドル。当時の為替レート1ドル225円前後で換算すると54万円だから、その頃外国から何かを輸入するというのは大変だったのである。

ちなみに、その後つけたインクジェットプリンタも100万円、さらに欲しかった1MB(!)のハードディスクも100万円だった。さすがにハードディスクの時は「これ以上お前の道楽につきあえるか」と所長に一喝されて諦めたのだが、当然である。

ホライゾンは後にPC8001を導入するまで大活躍した。

パソコン

その後、時代とともに職場にパソコンがなだれ込んだ。最初はPC8001、すぐにPC9801が各人の机の上に置かれるようになる。MS-DOSの時代である。

搭載されたBASICはかなり使い込んだ。独特のガベージ・コレクションのためにフリーズしてしまったようになるのを避けるために、いろいろとアクロバチックなコードを考案したり、ファイルの管理を直接FATを読み書きしてセクター単位でやってみたり、画面のスクロールができるような機械語のルーチンをつくったりと、けっこう忙しかった。かつては、使いこなすのにこんな危ないことをしなければならなかったのである。

79年に発売されたVisiCalcに触発されて、画面上を2次元配列のセルが上下左右にスクロールし計算式もいれられる、言ってみればその後のExcelの超簡易版のようなアプリケーションも手作りしたりした。これはけっこう活躍したのだが、あんなものをBASICインタープリタ(かなり機械語も使ったのだが)でよく作ったものだと思う。

この後わたし自身は、Windowsをちょっとかじった後でMacに移った。Macもよく爆弾が出たりして、信頼しきれるものではなかったが、Microsoftとのセンスの差はわたしの目にも歴然としていたのである。

AppleIIはRAMの編集部で目にしていたが、実際に最初に手にしたのは初代のMacintoshだったと思う。それから、SE、SE/30、Classic、IIfx、7220、iMac、PowerMac G3、G5と買い換えて、けっこう長くMacに浸かった。C言語でプログラミングをはじめたのも、ほぼMacからである。

「The C Programming Language」(カーニハン&リッチー)に感銘を受けたことをよく覚えている。

最初に使った開発環境はLattice Cだったが、これがWindows上であったかMacの漢字トーク上であったかは、もう忘れてしまった。Macでよく使ったのはSymantec CとCode Warriorだったと思う。あまり汎用のソフトがなかったこともあり、たいていの作業は随時Cでプログラミングして進めていた。

それから先、残念ながらXPのあたりから泣く泣くWindowsに戻ってしまった。報告書などをデータで納めることが普通になってきたのだが、Windowsでないと発注者との相性があわないのである。役所が「成果品はWordで」などと指定しているうちは、MicroSoftの寡占状態は改善されそうにない。せめて「PDFで」とでもしてくれればよいのだが。

CastFactory

気がつくと

いまは、.Net FrameWork などというバカでかいライブラリの上にC#が乗っているので、もう機械語で何とかしようなどという気は起きなくなった。気がつくと、お仕着せのシステムにオンブに抱っこで、すっかり牙を抜かれて腑抜けになった自分に唖然とする。

わたしが5球スーパーを組み立てていた頃は、まだ真空管のST管やGT管が健在で、電子の流れが目で追えるような「気がして」電子回路に手触り感をもてた時代だった。

ジョークではあるが、ある電気雑誌にマニア中のマニアとして真空管自作用のガラスを作るために山に採鉱に行く、などという記事が載っていたのを思い出す。電気工作も、筋肉とつながっていたのである。

思い起こせば、巨大な電力装置に支えられたリレー式コンピュータからはじまり、真空管式コンピュータ、トランジスタ式、いまやワンチップ・マイコンへとコンピュータのハードウェアひとつとっても、めちゃくちゃな変化をたどった時代だった。

ソフトなども、個人的な経験からいえば、命令を1ビットずつセットしてメモリーに書き込んでいた頃からみると、いまのAIのディープ・ラーニングなどは恐ろしくてしようがない。ハードにしろソフトにしろ、もうすでに全体をしっかり把握している人はほとんどいないまま、勝手に進化しているのである。

思い起こせば、よい時代だった。素子が切り替わるたびに、機械が更新されるたびに、OSがバージョンアップされるたびに、あるいはインターネットの新しいサービスが出現するたびに、感動の連続だった。

情報化社会のブートストラップにリアルタイムで立ち会えたというのは、何と幸運だったことだろう。

しかし、何か忘れ物をしたような気がする。

RAMの後、ソフト派に閉じこもってしまったことを多少後悔している。これから、ワンチップマイコンでもやってみようかと、ARDUINOのセットを入手してみたが、どうなることか。

せめて、CastFactoryのネーミングに込めた職人魂への憧れの気分を忘れないようにしたい。